寒暖差疲労を撃退!今日からできる簡単セルフケア

執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)

[記事公開日] 2025-01-30 [最終更新日] 2025-02-17

[ 目次 ]

気温差に「参って」いませんか?

年が明け、徐々に夜が短くなり、日差しが強くなってくると「もうすぐ春!?」、しかしこの季節特有の「季節の変わり目」「気温差疲れ」、正確には「寒暖差疲労」と言いますが、こうした症状に悩む方もいらっしゃるでしょう。朝晩と日中の寒暖差が大きい季節は、体にさまざまな負担がかかります。このような「寒暖差疲労」に負けず、内側から健康と美しさを保つ方法は…実は「ベーシックな健康法をコツコツと」。それは「あぁー!それ、思ってはいたんだけど、ついやらずに過ごしてしまって…」といった類のものです。大丈夫!筆者も例外ではございません。早速見直してまいりましょう。

「寒暖差疲労」とはーー自律神経の乱れ

自律神経とは、身体を活発に動かすときに働く「交感神経」と、身体を休めるときに働く「副交感神経」で成り立っています。体の「陰陽バランスセンター」的なイメージをしていただくとわかりやすいかもしれませんね。要は、人間のカラダって、ずっと活発でも、ずっと休んでいてもダメで、適度にアクティブに活動する一方で適度にお休みする、そのバランスが大切なのです。

寒暖差疲労とは、寒暖差によってこうした体の調整機能の負担が生じ、自律神経が乱れてしまうことで起こる体の不調です。春先は朝晩と日中の気温差が10度以上になることも珍しくないですからね…、寒暖差によって体内の調節機能が追いつかなくなるのです。具体的な症状として、以下のようなものが挙げられます。

・だるさや疲れやすさ:気温差に適応しようとするエネルギー消費が増加し、疲労感が強くなることがあります。

・肌荒れや乾燥:気温差で皮膚のバリア機能が低下し、乾燥や炎症が起こりやすくなります。

・頭痛やめまい、四肢のむくみ:血管の拡張・収縮を管理するのが自律神経。これが乱れるということはすなわち、血流量が乱れてしまうということを意味します。頭痛やめまい、体のむくみを感じる場合もあります。

・便秘や食欲不振:交感神経が作動すると活動を控え、副交感神経が作動すると活発になる消化管ですが、当然のことながら自律神経の乱れは消化機能にも影響を与えます。

このようなストレス・不調が続くと、体内の活性酸素が蓄積し、結果的に体の老化を促進してしまう要因となりえます。では、寒暖差疲労による体のダメージを抑えるためには、どうするのが良いのでしょうか。ポイントは「体を温め、血流を促進する」つまり世間で「温活」と言われている、それがキーワードです。

寒暖差疲労とは、寒暖差によってこうした体の調整機能の負担が生じ、自律神経が乱れてしまうことで起こる体の不調です。春先は朝晩と日中の気温差が10度以上になることも珍しくないですからね…、寒暖差によって体内の調節機能が追いつかなくなるのです。具体的な症状として、以下のようなものが挙げられます。

・だるさや疲れやすさ:気温差に適応しようとするエネルギー消費が増加し、疲労感が強くなることがあります。

・肌荒れや乾燥:気温差で皮膚のバリア機能が低下し、乾燥や炎症が起こりやすくなります。

・頭痛やめまい、四肢のむくみ:血管の拡張・収縮を管理するのが自律神経。これが乱れるということはすなわち、血流量が乱れてしまうということを意味します。頭痛やめまい、体のむくみを感じる場合もあります。

・便秘や食欲不振:交感神経が作動すると活動を控え、副交感神経が作動すると活発になる消化管ですが、当然のことながら自律神経の乱れは消化機能にも影響を与えます。

このようなストレス・不調が続くと、体内の活性酸素が蓄積し、結果的に体の老化を促進してしまう要因となりえます。では、寒暖差疲労による体のダメージを抑えるためには、どうするのが良いのでしょうか。ポイントは「体を温め、血流を促進する」つまり世間で「温活」と言われている、それがキーワードです。

1に食事2に食事3に食事!

筆者が外来でまず言うのがコレです。我々の体は、日頃我々が口にする食事から作られる、と。寒暖差による体温の乱れを防ぐ場合においても、まず食事からアプローチするのが良いのです。

・ショウガやにんにく、根菜類(にんじん、大根、ごぼうなど):代謝を上げて体を温める=温活に必ず出てくる食材。胃腸を温めることで消化をよくする作用があります。

・発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチ):腸内の善玉菌を増やすことが健康への近道!免疫力を高める効果も期待できます。

こうした食材を一日のどこかに取り入れることで、寒暖差に負けない体づくりが可能です。

・ショウガやにんにく、根菜類(にんじん、大根、ごぼうなど):代謝を上げて体を温める=温活に必ず出てくる食材。胃腸を温めることで消化をよくする作用があります。

・発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチ):腸内の善玉菌を増やすことが健康への近道!免疫力を高める効果も期待できます。

こうした食材を一日のどこかに取り入れることで、寒暖差に負けない体づくりが可能です。

意識的にこまめな水分補給を

自律神経は血管を広げたり狭めたりに作用しますので、そこが乱れるということは、血流が乱れるということ。これが疲労感や肌荒れの原因になります。血流バランスを保つことは、健康と美しさの維持に欠かせません。

・1日1〜1.5リットルを目安に、こまめに水分を摂る。

・冷たい飲み物ではなく、白湯やハーブティーを取り入れる。

水分不足は肌の乾燥やシワの原因にもなります。化粧品も大事ですが、中から供給される水分もとても大切です。喉が乾いてから飲む、では遅い。意識的に補給を行いましょう。

・1日1〜1.5リットルを目安に、こまめに水分を摂る。

・冷たい飲み物ではなく、白湯やハーブティーを取り入れる。

水分不足は肌の乾燥やシワの原因にもなります。化粧品も大事ですが、中から供給される水分もとても大切です。喉が乾いてから飲む、では遅い。意識的に補給を行いましょう。

適度な運動で血流促進

運動不足は血流の悪化や代謝の低下を招き、寒暖差疲労の悪化要因となります。1日20分、まとめてやるのでも、時間を分けてトータルで20分になるのでもかまいません。「会話しながら続けられる強度」の軽い運動で、体を活性化させましょう。

おすすめはウォーキングやヨガやストレッチ、ですが「テキパキ家事をこなす」などというのも、実はアリなんです。

適度に軽い運動後の爽快感は、寒暖差疲労によるストレス軽減にもつながります。強度をあげすぎると逆に体が弱ってしまいますので「会話しながら続けられる強度」こちらを意識してください。

おすすめはウォーキングやヨガやストレッチ、ですが「テキパキ家事をこなす」などというのも、実はアリなんです。

適度に軽い運動後の爽快感は、寒暖差疲労によるストレス軽減にもつながります。強度をあげすぎると逆に体が弱ってしまいますので「会話しながら続けられる強度」こちらを意識してください。

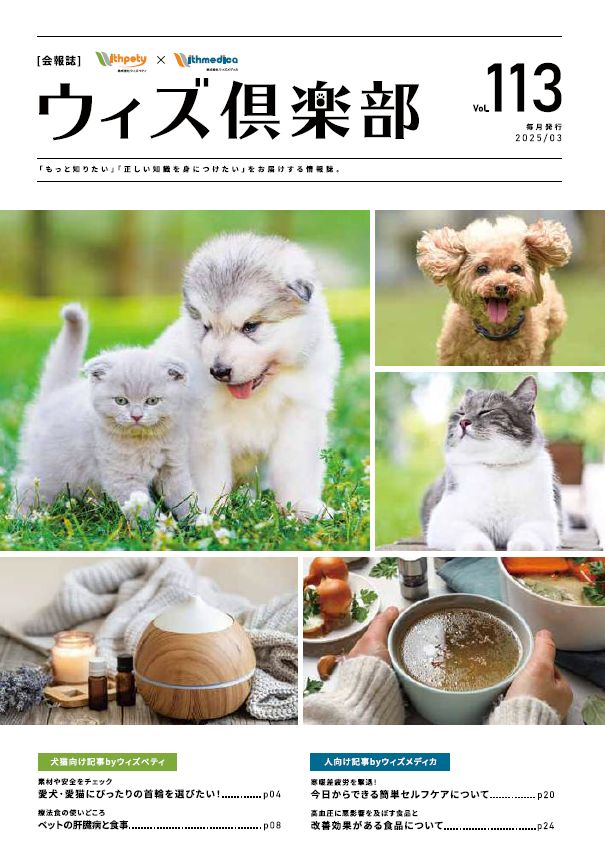

運動と入浴の合わせ技で、睡眠の質を高める

きちんと食べ、きつすぎない運動をしたら、入浴で質の高い睡眠を確保します。シャワーだけで済ますのではなく、入浴です。

・寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり浸かる。40度以下のお湯に10分〜15分。

・入浴剤やアロマの活用。筆者は炭酸を発生する入浴剤を愛用しています。

あとは寒暖差を感じさせないよう、適切な掛け布団やパジャマを選び、充分な時間を確保しましょう。筆者はどうも、ペースが乱れがちですが、入浴の習慣はなんとか欠かさずこなしています。ここをなんとか習慣化することで、睡眠によるエイジングケア効果が高まります。

・寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり浸かる。40度以下のお湯に10分〜15分。

・入浴剤やアロマの活用。筆者は炭酸を発生する入浴剤を愛用しています。

あとは寒暖差を感じさせないよう、適切な掛け布団やパジャマを選び、充分な時間を確保しましょう。筆者はどうも、ペースが乱れがちですが、入浴の習慣はなんとか欠かさずこなしています。ここをなんとか習慣化することで、睡眠によるエイジングケア効果が高まります。

継続は力なり!

上記のポイントを実践することで、寒暖差疲労を予防しながらアンチエイジング効果を得られるわけなのですが、一時的に頑張るだけではなく、無理なく継続していくというのが、実はとても大事。筆者はなんとか習慣化につなげるため、

・朝起きたら白湯

・通勤の際はエスカレーターではなく階段を使う

・1日5分、部屋の片付け(意外と活動量が上がります。)

こうした小さな行動を積み重ね、習慣としていくことが、健康と美しさを保つ秘訣です。

できることから少しずつ!今この瞬間から、ぜひとも行動に移してみてください。

・朝起きたら白湯

・通勤の際はエスカレーターではなく階段を使う

・1日5分、部屋の片付け(意外と活動量が上がります。)

こうした小さな行動を積み重ね、習慣としていくことが、健康と美しさを保つ秘訣です。

できることから少しずつ!今この瞬間から、ぜひとも行動に移してみてください。