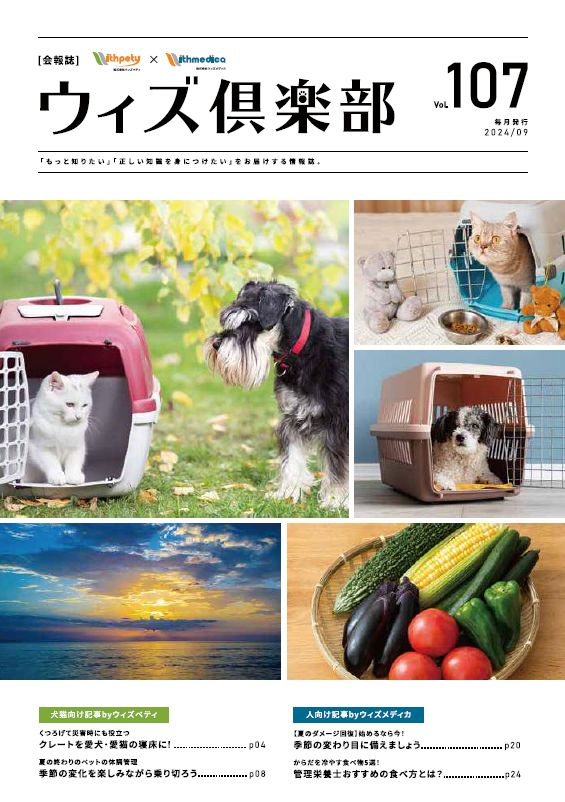

【夏のダメージ回復】始めるなら今!季節の変わり目に備えましょう

執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)

[記事公開日] 2024-07-31 [最終更新日] 2024-08-05

[ 目次 ]

夏のダメージ「振り返り」

今年も猛暑のもと、外の強い紫外線や高温多湿な気候、室内は寒すぎるほどの冷房、暑さや寒暖差によって全身が多くのストレスにさらされたことでしょう。暑さが落ち着き、一息ついたところで、ガクッときてしまう方も決して少なくありません。「鬼門」は10月〜11月。日中と夜の温度差が大きくなり、多くの方がこのタイミングで体調を崩しやすくなるわけですが、早い人だと9月下旬から、こうした事態が起こりえます。だからこそ、この9月を大切な準備期間としておきたいところなのです。

暑さにより心臓や血管への負担を強いられておりましたでしょうし、屋外と室内の寒暖差は自律神経の乱れを招き、食欲不振や消化不良、寝不足、しいては体全体の免疫力を低下させる要因でありました。紫外線は、肌のシミやシワ、たるみの原因となり、髪も乾燥や紫外線によるダメージを受け、切れ毛やパサつきが目立ち初めている方もいるのではないでしょうか。運動したら、直後ではなく2日後に疲れが、というご経験もあるだろうお年頃の皆様、こうしたストレスによる影響は、夏が終わってすぐ、ではなく、ちょっと間を置いてから、出てくることも多いです。ぜひとも注意していきたいところですね!

暑さにより心臓や血管への負担を強いられておりましたでしょうし、屋外と室内の寒暖差は自律神経の乱れを招き、食欲不振や消化不良、寝不足、しいては体全体の免疫力を低下させる要因でありました。紫外線は、肌のシミやシワ、たるみの原因となり、髪も乾燥や紫外線によるダメージを受け、切れ毛やパサつきが目立ち初めている方もいるのではないでしょうか。運動したら、直後ではなく2日後に疲れが、というご経験もあるだろうお年頃の皆様、こうしたストレスによる影響は、夏が終わってすぐ、ではなく、ちょっと間を置いてから、出てくることも多いです。ぜひとも注意していきたいところですね!

全身のダメージ修復とケアのポイント

暑さによる諸々のダメージを最小限にするためには、季節の変わり目に適切な対策を取ることが大事になってきます。耳にタコができるくらい、聞かされていることかもわからないですが、何も症状が出ていない時こそ、規則正しい生活習慣を心がけること。バランスの良い食事、十分な睡眠を確保することは全ての健康法の基盤となります。ビタミンやミネラル、抗酸化物質(ベータカロテンなどのカロテノイド、フラボノイド、カテキンなどといったポリフェノール等)を豊富に含むバランスの取れた食事を心がけ、良質の睡眠を確保しましょう。

過ごしやすい気候のもと、休息・リフレッシュいただく上においては、あえて軽く体を動かすことで血流を改善させ、疲労の原因となる物質を効率的に排出させる休養方法「アクティブレスト(積極的休養)」と、安静・休養・睡眠、マッサージを受ける、静かな場所で瞑想する、といった「パッシブレスト」(消極的休養)の使い分けが大きなポイントとなります。

デスクワークなど、あまり身体を動かさないお仕事がメインの方は、お仕事の合間に短い休憩を取る際にアクティブレスト、長時間の休息や睡眠を取る際はパッシブレストを優先し、もともと身体活動が多いお仕事をされている場合、ストレッチを中心に行い、あとはパッシブレストで疲れをとる、といった「陰と陽のバランス」を取っていくのが大事です。体の声を聞きつつ、両方のアプローチを組み合わせていきましょう。

過ごしやすい気候のもと、休息・リフレッシュいただく上においては、あえて軽く体を動かすことで血流を改善させ、疲労の原因となる物質を効率的に排出させる休養方法「アクティブレスト(積極的休養)」と、安静・休養・睡眠、マッサージを受ける、静かな場所で瞑想する、といった「パッシブレスト」(消極的休養)の使い分けが大きなポイントとなります。

デスクワークなど、あまり身体を動かさないお仕事がメインの方は、お仕事の合間に短い休憩を取る際にアクティブレスト、長時間の休息や睡眠を取る際はパッシブレストを優先し、もともと身体活動が多いお仕事をされている場合、ストレッチを中心に行い、あとはパッシブレストで疲れをとる、といった「陰と陽のバランス」を取っていくのが大事です。体の声を聞きつつ、両方のアプローチを組み合わせていきましょう。

肌のケア

夏の終わりは肌が乾燥しがちです。汗で湿るのと、お肌が潤う、という概念は、全く別のものです。外は汗で湿っていても、内部は水分が足りてない「インナードライ」の方々が圧倒的多数だと思います。この状態で、冬の乾燥に向けて、9月〜11月にかけて、徐々に保湿ケアを強化していく必要があるわけです。スキンケアのポイントは「水分と油分、どちらをどれだけ補給していくか」。セラミドやヒアルロン酸、グリセリンなどの保湿成分を含む化粧水、乳液、クリームを段階的に使い分け、水分は全時期通してふんだんに、油分は徐々に上げていくのがポイントです。こうして肌に補給した水分をじゅうぶんな油分でフタをして、しっかりと閉じ込めましょう。夏のダメージで乱れた肌のターンオーバーを正常化するために、ピーリングや酵素洗顔を取り入れ、古い角質を除去するのもいいですね。ただし、頻度は週に1~2回程度にとどめ、肌に負担をかけないように注意してくださいね。あとはきっちり寝ること。寝ている間に肌の修復を促進できます。

夏の紫外線で増えたメラニンを抑えるためのシミ取りレーザーや諸々の美容皮膚科処置、実は日が短くなり、日差しが弱まる秋からスタートしていくのがベストなタイミングだったりします。人気の医療機関ですと、受診してすぐに施術の予約が入るとは限りません。今から受診のアポを取りましょう。

美容皮膚科といえば、実は、夏に気になるムダ毛脱毛も、秋冬から開始しておくのが、実はベストなタイミングだったりします。夏の疲れとは関係ないのですが、シミ取り治療のお話ついでに、覚えておいていただければ、と思います。

夏の紫外線で増えたメラニンを抑えるためのシミ取りレーザーや諸々の美容皮膚科処置、実は日が短くなり、日差しが弱まる秋からスタートしていくのがベストなタイミングだったりします。人気の医療機関ですと、受診してすぐに施術の予約が入るとは限りません。今から受診のアポを取りましょう。

美容皮膚科といえば、実は、夏に気になるムダ毛脱毛も、秋冬から開始しておくのが、実はベストなタイミングだったりします。夏の疲れとは関係ないのですが、シミ取り治療のお話ついでに、覚えておいていただければ、と思います。

髪のケア

夏の紫外線や熱によって傷んだ髪は、ダメージ補修効果のあるシャンプーやコンディショナーを使ってケアするのはもちろんのこと、美容院でのトリートメント・ケアも、おすすめなのがこの時期です。ダメージを受けた部分を整えるために、美容院で傷んだ毛先をカットして整えがてら、トリートメントもプラスするのも良いでしょう。ヘアカラーをされている方は、夏の暑さや紫外線で色が抜けてしまっているかと思いますので、涼しくなってから、落ち着いた色に染め直し、色を長く定着させるためにもトリートメントを、というアプローチもおすすめです。

「何か」が起きてしまう前に!

夏の終わりに全身のケアを見直すことは、次の季節を迎えるためにとても重要です。忘れた頃の急な体調不良を予防するためにも、早いうちから全身に受けたダメージを修復し、夏とは少し違ったアプローチでの適切なケア方法や生活習慣の見直しをすることで、秋に向けて健康的で美しい状態を保ち、健やかな日常を送るための第一歩を踏んでまいりましょう。